¿Existe una fórmula Walsh? ¿Cuál era el método de trabajo del periodista? ¿Es posible aplicar algunos aspectos de su estilo

en la investigación periodística hoy? “Escribir es escuchar”, definió Walsh, y no hay una frase mejor que sintetice su forma de abordar la investigación. El curioso que observa, el atento que escucha, el inquieto que se moviliza. El único método posible para el periodista que partió en dos mitades el violento oficio de escribir en la Argentina de los sesenta.

Por Hugo Montero e Ignacio Portela*

“Escribir es escuchar”, dijo Walsh, y toda su vida periodística parece estar signada por esa breve sentencia. No hubo otro escritor con su olfato para atrapar en el aire fugaces destellos de la realidad y transformarlos en potentes metáforas de un presente siempre difícil de sintetizar desde la crónica. Llevó al extremo esa capacidad cuando hizo del ejercicio de la escucha atenta su propio oficio militante, cuando se preocupó por sistematizar la decodificación de mensajes policiales con artesanal tecnología pero con una tenacidad sin pausa. Allí también confirmó el valor de escuchar para intentar comprender. También en la vida cotidiana eligió la vereda de los que escuchan primero. Introvertido, reservado y cauto pero muy observador, Walsh elegía las palabras con cuidado antes de emitir opiniones políticas: sabía esperar su momento, analizar los acontecimientos, no se arrebataba en el fragor de una discusión y prefería el silencio como aliado en muchas conversaciones.

Para Lilia, “era más escuchador que conversador, pero lo hacía con mucho interés. Era ese tipo de persona que escucha como interrogando. Él decía que escribir es escuchar, y por eso andaba siempre con un grabador”. “Con los amigos era un hombre muy inteligente. Ese tipo de gente que no es que acapare la atención de un grupo porque habla y se manda una gran disertación, sino que yo notaba que generaba siempre interés lo que él podía decir”, agrega Lilia. Confirma esta imagen Horacio Verbitsky, otro que sabía desde la intimidad compartida que la verborragia no era una cualidad que identificara a Walsh: “Escuchaba mucho, era muy reflexivo; pero cuando decía algo había que escucharlo porque no hablaba tonterías. Era muy preciso y muy profundo”. Recorrer su trabajo periodístico es toparse, una y otra vez, con la tradición del escuchador entrenado. Del “Hay un fusilado que vive” que pescó casi al voleo una noche calurosa en un bar de La Plata y que motivó la investigación sobre los fusilamientos en José León Suárez, hasta el relato minucioso de cada trabajador que recogía con un grabador colgado del cuello en las asambleas en la sede de la Federación Gráfica, pasando por sus notas en Panorama, que siempre reflejaban las expresiones de los paisanos del noreste argentino, dando cuenta de antiguas leyendas populares o incorporando el habla del pueblo a su propio diccionario como cronista.

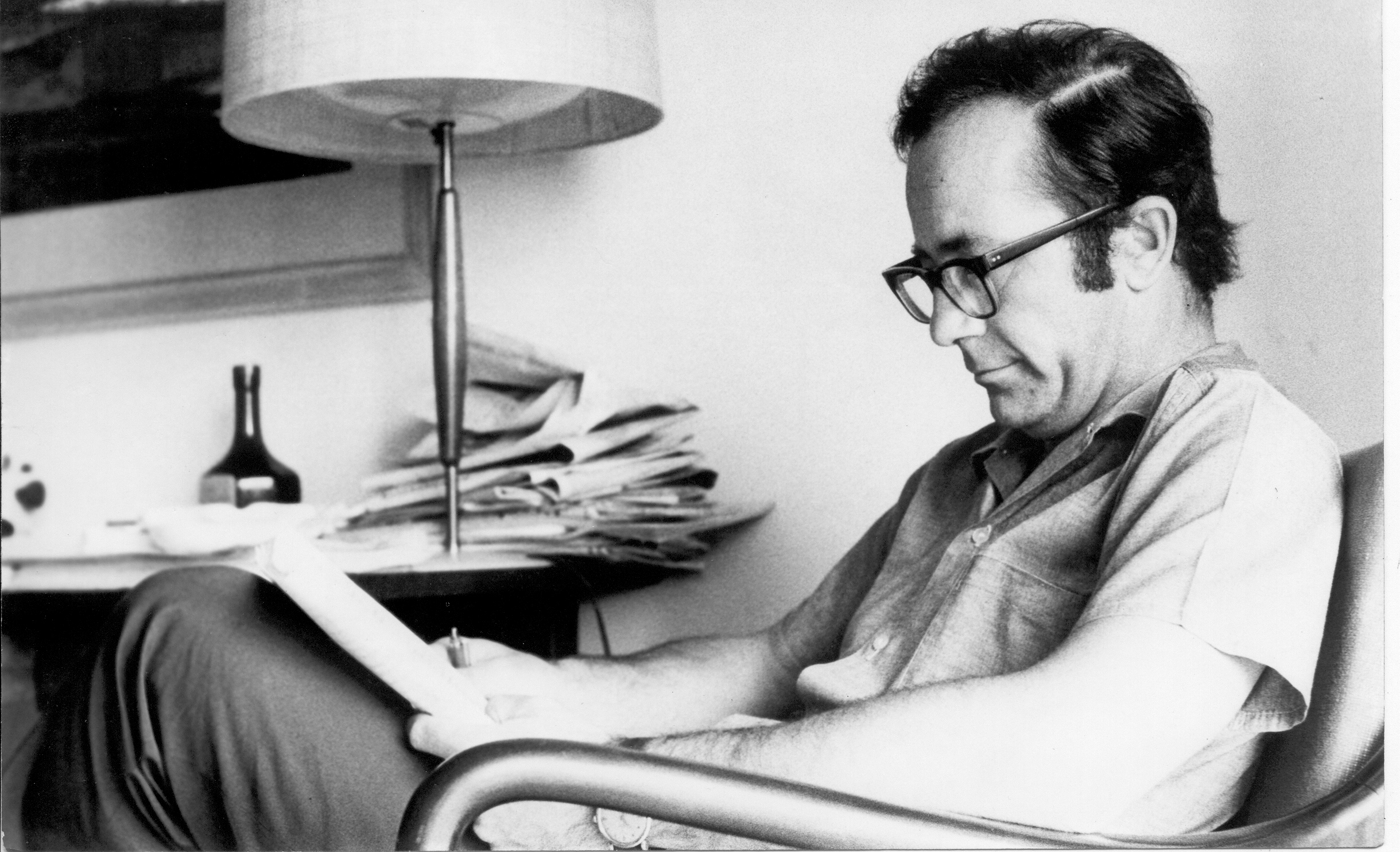

No hay un solo artículo que no respete esta consigna, no hay un solo relato que no integre las voces ajenas al episodio narrado. “Carnaval Caté” comienza así: “El señor Boschetti miró al cielo y dijo: ‘Con tal que no llueva’”. En “La isla de los resucitados”, publica un extenso testimonio de uno de los pacientes del leprosario en la Isla del Cerrito: “Ya no pienso en matarme. Lo pensé una vez y no quiso el destino. Algún día voy a salir. Me iré para siempre, en el camión hasta el puerto, en la lancha hasta Paso Patria, en el ómnibus hasta Santa Ana”. “Misiones ha perdido su alegría –explicó sencillamente Osvaldo Rey, maestro de Mbo-Picuá–”, cita en su nota “La Argentina ya no toma mate”. Y la lista sigue, interminable. Para más datos, hay una foto extraordinaria que confirma la obsesión de Walsh por el registro de las voces locales, no sólo para conocerlas, sino también para fundirlas con la suya. En la imagen, fechada en 1966 en Misiones, Rodolfo se inclina, grabador en mano, para registrar de cerca los aullidos de un mono tití. Los dos están solos en la imagen, en mitad de una rojiza calle de tierra misionera.

¿Qué perseguía Walsh con aquella costumbre obsesiva? ¿Por qué dejaba en su diario registro de diálogos casuales, escuchados al pasar durante sus largos viajes al centro (por caso, el 19 de febrero de 1961, anota un par de frases ajenas que llamaron su atención, sin aparente relación entre sí, pescadas en un asiento contiguo del ómnibus: “Serio, eh. Tipo que se pone, pa-pa-pa y había que hacerle las cosas”; y otra: “Él entró en la famosa Compañía de Indias, usted sabe, ésa que tiene miles de años”)? ¿Había en aquellas expresiones de la calle materia prima para un próximo artículo o alguna llave que lo ayudara a abrir una puerta cerrada en el presente (otro texto escuchado y registrado, esta vez el 17 de diciembre de 1970: “Yo también soy peronista… En tiempos de Perón se ganaba bien”)? Era alguien que se había entrenado durante años en el difícil arte de escuchar. Así había elegido contar la historia de los explotados: escuchando sus voces silenciadas, repitiendo sus anhelos y defendiendo sus causas. Más de una vez, Rodolfo Walsh había elegido la voz de los otros para definir con mayor certeza sus propios pensamientos. Como esa vez, en el tren, cuando escuchó la frase (¿escuchó allí, también, en esas voces, la derrota?). Y guardó en su memoria el peso incalculable de aquellas palabras ajenas. Y buscó dónde escribirlas. Y encontró un 5 de octubre de 1976, un par de días después de la muerte de Vicki, dónde transformar aquel comentario vulgar, cotidiano, en una sentencia inmortal, terrible y final: “Hoy en el tren un hombre decía: ‘Sufro mucho. Quisiera acostarme a dormir y despertarme dentro de un año’. Hablaba por él, pero también por mí”.

“Escribir es escuchar”, había definido primero, sin saber quizá que escuchar es, también, disponerse a actuar. O bien, que aquello que se escucha al pasar –un comentario mínimo que cualquier otro en su lugar tal vez hubiese ignorado en el fragor de la batalla cotidiana– es capaz de despertar una profunda revisión de ideas al interior de cualquier observador sensible. Tomemos un caso puntual y profundicemos: alguien escucha al pasar y le cuenta a Walsh en la intimidad un comentario deslizado por Raimundo Ongaro sobre su propia escritura: “No entiendo nada… ¿Escribe para los burgueses?”, dicen que dijo el dirigente, pero sin conocer jamás a qué texto en concreto se refería. Ese comentario desmoronó un castillo de certidumbres y dejó en carne viva al escritor con sus fantasmas. Casi al mismo tiempo en que el proyecto de la CGTA entraba en el callejón sin salida de sus propias limitaciones, las contradicciones que aguardaban un momento de sosiego al interior del periodista emergieron con ferocidad desde las profundidades, las mismas que a raíz del arduo trabajo diario había dejado atrás. “Cosa que me molestó, lo que dijo Raimundo, que yo escribía para los burgueses. Pero me molestó porque yo sé que tiene razón, o que puede tenerla. El tema me ha preocupado siempre –admite Walsh, con razón, porque se trata de una de las obsesiones repetidas en sus anotaciones personales–, aunque no me lo formulara abiertamente. La cosa es: ¿Para quién escribir, sino para los burgueses? Tendría que preguntarle a Raimundo qué literatura le gusta a él, qué novelas no están escritas para los burgueses y qué cuentos pueden escribirse ‘para’ los obreros”.

“¿Para quién escribir?”, se pregunta Walsh, y el desafío de esta interrogación alcanza de lleno al escritor en mitad de sus dudas, en las primeras páginas de una novela interminable, inacabada, que delimita perfectamente su tránsito de escritor “burgués” (“No obstante tengo que escribir esa novela, aunque sea mi ‘última novela burguesa’, además de ser la primera. Mientras permanezca sin hacer es un tapón”, admite primero. “Fantaseo que la Novela es el último avatar de mi personalidad burguesa”, añade después) al cronista jugado por un destino revolucionario. “Nosotros ¿para quién estamos escribiendo? ¿Es tan importante que nos elogien los buenos amigos, las revistas, que nos lea toda esa burguesía o pequeña burguesía pero que de nosotros no llegue nada realmente al pueblo?”, vuelve a preguntarse durante una entrevista que confirma las dimensiones de un problema sin resolución. Será el tiempo el único que podrá ayudar a Walsh a resolver (o, mejor dicho, a atravesar) el conflicto interior que desató la frase de Ongaro. El tiempo y la imperiosa necesidad de apostar todo el esfuerzo disponible en tareas que le impiden siquiera asomarse a los borradores de una novela que pretendía ser el final del círculo y que terminó deambulando alrededor del escritor como un fantasma rencoroso, como un enigma de imposible resolución.

“Mi reingreso a la órbita del marxismo ha puesto al día todas las llagas de la conciencia”, admite. Se trata de padecer la disyuntiva entre dos caminos que se bifurcan en perspectiva. El escritor conoce el destino de cada uno de ellos, o al menos lo intuye. Y con sus dudas y perplejidades a cuestas, debe elegir. “Debe ser posible, sin embargo, escribir para ellos”, se dice a sí mismo primero. “¿Pero qué es lo más específicamente burgués de lo que yo escribo, lo que más le molesta a Raimundo? Creo que puede ser la condensación y el símbolo, la reserva, la anfibiología, el guiño permanente al lector culto y entendido”, intenta responderse más adelante, en busca de los detalles que puedan alejar su escritura del agrado del lector obrero. “Tengo que hablar con él [con Ongaro] de todo esto. Claro que mis proyectos, lo que yo quisiera hacer, le están dando la razón. Agarrarlos a ellos como tema, sus vidas, sus luchas, etc.”, concluye después, decidido. El comentario de Ongaro sobre su literatura estalla como una bomba activada con retardo en el pasado. El explosivo permanece en suspenso mientras el oficio de cronista impone la agenda, pero ahora que el tiempo del periodismo parece haber ofrecido una mínima pausa, todo se activa y exige acomodar el desorden y plantearse prioridades.

Primera conclusión para Walsh, definir para quién escribir y sobre qué ejes hacerlo: “No puedo o no quiero volver a escribir para un limitado público de críticos y snobs. Quiero volver a escribir ficción, pero una ficción que incorpore la experiencia política, y todas las otras experiencias. Para eso debo salir de un chaleco de fuerza”, señala en marzo de 1971. Segunda conclusión, eliminar de su literatura los códigos de un pasado “burgués” en una novela imaginada, pero inasible: “Ser absolutamente diáfano. Renunciar a todas las canchereadas, elipsis, guiñadas a los entendidos o contemporáneos. Confirmar mucho menos en aquella ‘aventura del lenguaje’. Escribir para todos. Confiar en lo que tengo para decir, dando por descontado un mínimo de artesanía. Eludir la elefantiasis literaria”. Tercera conclusión, elegir como tema definitivo de su obra la lucha del pueblo por su liberación, la construcción de un proyecto revolucionario, con sus mitos y sus héroes: “Recuperar la identidad del pueblo, de las masas, que es más importante que la de los individuos. Trazar el avance de los héroes, desde la resignificación hasta el triunfo que se sabe no es definitivo, porque tampoco es posible ya ser inocente ante la revolución”. Cuarta conclusión, comprender la importancia relativa de la literatura en el marco de un combate que trasciende los problemas estéticos, que requiere el esfuerzo intelectual de aportar una mirada analítica de la realidad para que sea útil en manos de la clase trabajadora, pero que no termine en la caricatura de la escritura “bajo consigna”: “Dentro de las limitaciones que existen para que cualquiera obra literaria llegue a la clase obrera creo que este material tiene una cierta penetración [se refiere a ¿Quién mató a Rosendo?]. Basta con que llegue a las cabezas del movimiento obrero, a los dirigentes, a los que tienen responsabilidades de conducción, a los militantes más esclarecidos. Ellos son los vehículos de las ideas contenidas en el libro”. Última conclusión, elegir la trinchera para el combate final: “Para mí, ahí no había dudas: entre seguir escribiendo cuentos –en los que yo ponía esfuerzo y cariño– y pasar a la realidad candente, impetuosa, entre escribir la novela y vivir la novela junto con el pueblo, no había elección posible”.

*Esta nota pertenece a la Revista Sudestada Edición Especial N° 10 “El periodismo según Walsh”