Por Hugo Montero

Esta nota fue publicada en la Sudestada Nro 37

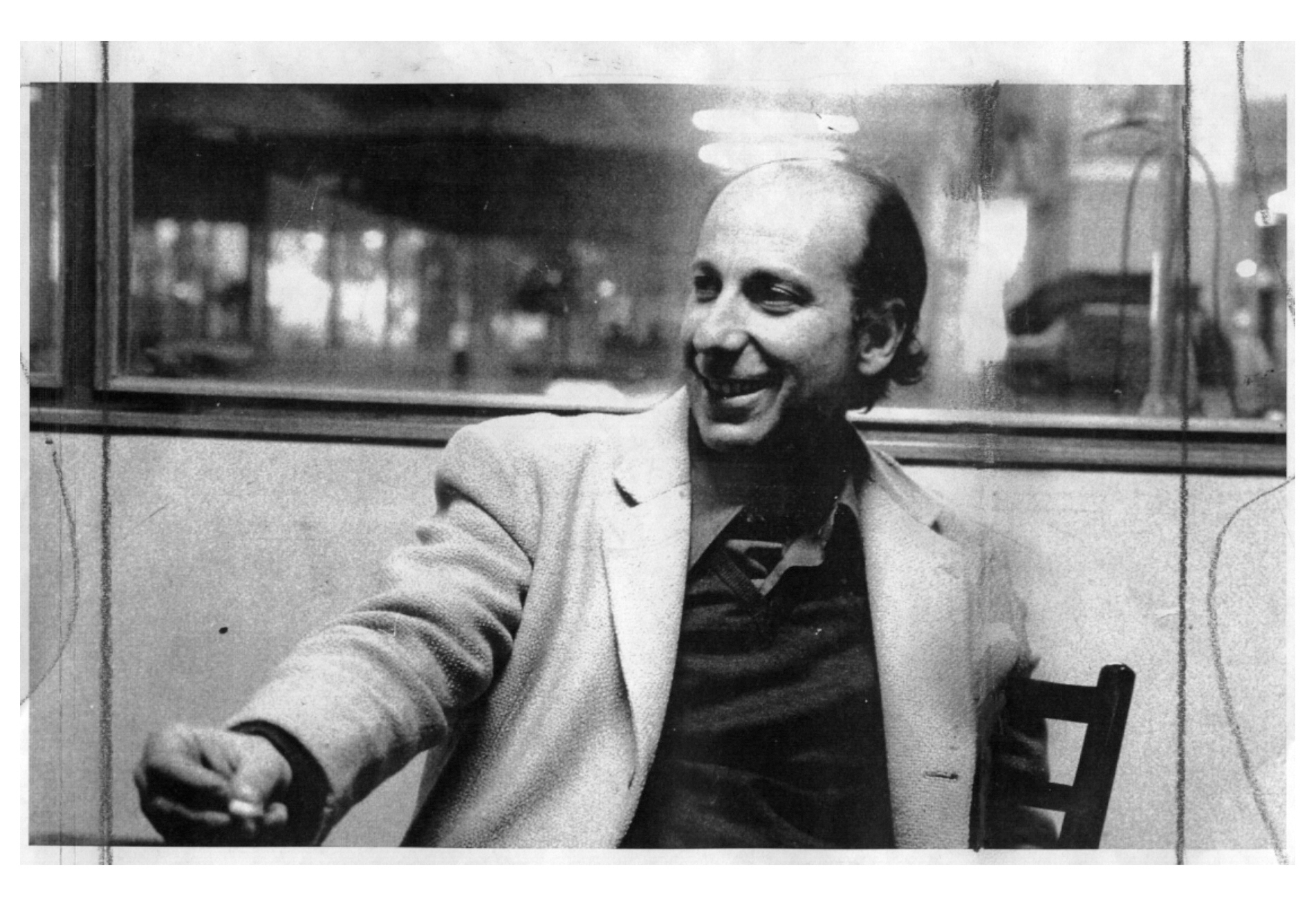

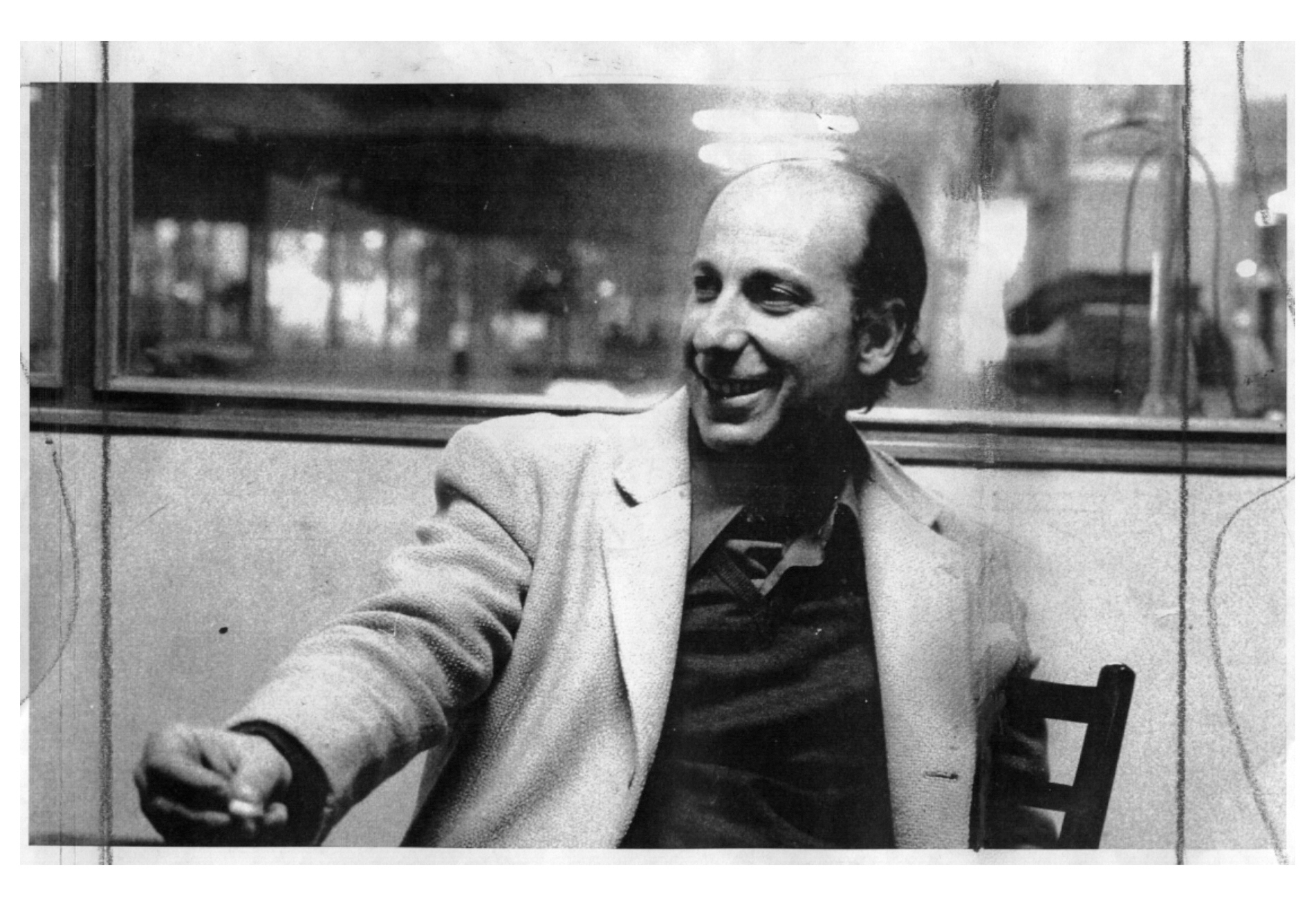

Poco antes de su secuestro, Haroldo Conti publicó en la revista Crisis su última crónica periodística. El lugar elegido para esa virtual despedida fue la ignota Isla Paulino, refugio cercano a las costas de Berisso. La belleza implacable de aquel relato exigía volver al lugar de los hechos para buscar las huellas de un narrador fascinante y de un lugar misterioso. A partir de la invitación del escritor platense Juan Bautista Duizeide, el equipo expedicionario de Sudestada aceptó el desafío, y una mañana de febrero remó rumbo a la Paulino. El resultado de aquella aventura se asoma en estas páginas, donde mezclamos las voces del entrañable Haroldo en su última crónica, con la nuestra propia. “Los lugares son como las personas. Comparecen un buen día en la vida de uno y a partir de ahí fantasmean, es decir, se mezclan a la historia de uno que se convierte en la quejumbrosa historia de lugares y personas. Esto es, los lugares y las personas se incorporan en los adentros y se establecen como sujetos persistentes. Ahora paso a contar y de hecho voy a descubrir uno de esos fantasmas. Refiero la fantasmagórica Isla Paulino, que algunos, los más alejados, mal dicen Paulina, la cual isla un día se me apareció persona y tres después se desapareció tan de facto repente como cualquier aparición y aunque todavía me pregunto si verdaderamente estuve allí pues todo lo que me queda es un montón de papeles, unos diarios viejos y una cinta magnética y un cierto regusto metálico a vino de uva americana yo sé que consiste perenne allá frente a Berisso y que el que me desaparecí soy yo, pero para el caso es lo mismo”. Uno se pasa la vida buscando fantasmas, indagando en sus frágiles huellas. Pero cuando, por una de esas casualidades, se topa con alguno, disfraza tamaño encuentro con excusas vulgares y racionales. Nos negamos a creer en fantasmas, aunque probada está su existencia. Los fantasmas vienen a ser ausencias rebeldes, de esas que se resisten con uñas y dientes a perderse en el olvido, de esas que luchan por seguir siendo presente y que eligen para sus esporádicas apariciones lugares mágicos, zonas alejadas de la mirada urbana donde se pegan una vuelta de vez en cuando para dejar una huella, otra más. Una de esas tibias huellas orientó nuestro viaje hacia la isla Paulino. La huella de un escritor que retrató esa zona con una belleza extraordinaria, en una crónica publicada en las orillas de una dictadura que arrasó con todo, incluso con la vida del cronista nacido en Chacabuco. Había que volver a la Paulino, había que seguir el rastro de Haroldo Conti en aquellos parajes poco conocidos que tanto lo cautivaron casi treinta años atrás. Seguíamos un rastro débil, difuso. Seguíamos la sombra de un fantasma. Pero un día conversamos con un escritor platense, de nombre Juan Bautista Duizeide, y compartimos experiencias y anhelos. Y la charla nos llevó a esa isla que él tan bien conocía. La invitación quedó flotando en la despedida y en poco tiempo la atrapamos en el aire, gustosos de contar con un guía para aquella búsqueda. ¿Qué conocíamos de la Paulino, además de aquella vieja crónica de Haroldo, antes de la invitación de nuestro amigo? Poco, nada.

Apenas algunas noticias sueltas publicadas en los matutinos platenses: la extraña aparición de un pingüino emperador en sus playas, bautizado “Pichuco”, que sobrevivió a un viaje extenuante desde gélidas regiones y casi perece en las fauces de un par de perros isleros nada hospitalarios; su famoso vino de la costa, que el mismísimo Indio Solari menciona en un tema de su último disco; acaso escuchamos algo de uno de los asesinos de Miguel Bru, prófugo de la justicia y buscado por la policía en la isla hace unos años. Pero no mucho más. De modo que sin archivo abundante, nos subimos a los kayak y partimos rumbo a la misteriosa isla, detrás de nuestro guía y con bastantes dificultades para aprender un oficio en una mañana calurosa. Para decirlo con honestidad: los tres kilómetros que separan al Club Náutico de Berisso de la isla, recorridos en veinte minutos por la lancha colectiva, nos tomaron poco más de una hora de remada, entre amateurismos varios por los que no vale la pena emborronar cuartillas, como se dice por ahí. En la travesía por un sereno río Santiago, nos topamos con una geografía que hablaba del tiempo: un viejo carguero invadido por el musgo, podrido por el óxido y el fuego, con un gastado logo apenas visible de cerca que dice mucho también de otra época, otro país: YPF. Un poco más adelante, mirando hacia Ensenada, la silueta de los astilleros más grandes de Latinoamérica, los que le roban al río su nombre desde 1953, los que cobijan las luchas de varias generaciones de trabajadores hasta este presente de incertidumbre.

Dejamos atrás lo que el río nos propone; los bordes desprolijos de la Paulino nos animan: vamos llegando, falta poco. Uno a uno se suceden los embarcaderos de madera, que en medio de un monte que invade la costa, nos advierten la presencia de algunas casitas ocultas por ahí, en el verde interminable de la isla que contrasta con el marrón del río por el que nos deslizamos sin sutilezas, a decir verdad. Pero, contra nuestros propios agoreros pronósticos, llegamos. “No hemos hecho otra cosa, desde que salimos, que costear la isla, pero recién ahora se abulta y verdea como una verdadera isla, a la derecha, muy bonita, medio isla, medio barco encallado con su verde arboladura a este viento del verano que sopla caliente desde el oeste, pampero para nosotros, viento de bajante, ‘maestral’, y más probablemente mistral, para los pescadores de la zona, que lo nombran de oído. Ahora entramos al canal Santiago propiamente dicho, que se empezó a pala y lo siguió después una draga holandesa, de baldes, esas desmesuras de entonces, y que dividió en dos la isla Santiago haciendo de una dos, la Santiago o Monte Santiago o Fanessi, a la izquierda, que es donde está la Escuela Naval Militar y a la derecha la Paulino. El nombre proviene, digamos de una vez lo que oímos mil, de don Paulino Pagani. Y ahora ya navegamos sobre memorias, sobre la parte sumergida de la isla Paulino, la verdadera isla posiblemente, la que vivió y brilló hasta el 40, cuando la hundió la puta creciente del 15 de abril, esa negra fecha que está en la memoria de todos y que es el acontecimiento más notable de la isla”.La Paulino es puro pasado: tuvo su tiempo de esplendor, cuando los viñedos de esa uva chinche de gusto dulzón (eso dicen, al menos, porque nos quedamos con las ganas de probarla) armonizaban los colores de la isla, y varios centenares de familias italianas se radicaban para trabajar la tierra o aprovechar el negocio de la extracción del granito para los adoquines, que tan buena imagen le dejaron a algunas calles de La Plata. Hoy esos rieles siguen ahí, recorren la isla y sus brazos oxidados se pierden en la espesura del monte, y hablan también de otros tiempos. Tiempos de boliches que albergaban cansancios y necesidades de laburantes, que dejaban por un rato la rutina de la fábrica y remaban en busca de una copa y unos besos brujos. Cuando Haroldo pone un pie en la Paulino, ya todo es pasado, y dice que para ese entonces la isla no contaba con más de sesenta familias.

Hoy, la cifra es lapidaria: quince familias, de las cuales apenas cinco permanecen en la isla durante el invierno. Cruzamos la isla para llegar a la playa. De lejos, una hilera de barcos espera la señal para llegar al puerto. Más cerca, en la punta, divisamos otra huella: es el “Semáforo”, una torre de 40 metros de alto que desde 1905 posicionaba a los barcos, hasta que hace unos años quedó inútil, abandonada, como una invitación muda a ignorar los carteles manuscritos que advierten “prohibido subir” para obtener una panorámica única de la isla que la prefectura se ocupa muy bien de frustrar. Una pena. En ese semáforo conoció Haroldo a “Los muchachos de Quilmes”, los semaforistas Pedro Lamanuzzi y Héctor Longobardi “que nos reciben en la casilla como a un par de náufragos, nos invitan a matear, nos ofrecen una cucheta para hacer noche y nos convidan a pasar allí el año nuevo que se avecina. El viaje valió la pena cuanto más no sea para saludar y conocer a esos dos tipos de oro”, relata Conti. Pedro y Héctor ya no están, y es una lástima. Dejamos el semáforo y emprendemos el regreso a la zona del embarcadero, donde nos espera el almuerzo, un plato de tallarines con estofado servido en la hostería de Marcelo, pero eso sería adelantarse en el relato. ¿Será posible escribir una crónica sobre la Paulino sin mencionar a los mosquitos? Difícil no parecía, al menos hasta que la expedición perdió el rastro de Haroldo y se metió en un camino interno donde nos esperaba, agazapada, una jauría de hambrientos mosquitos que sólo nos abandonó un centenar de metros más adelante, con la panza llena por el banquete que se habían ligado como regalo del cielo. Con un poco de retraso, llegamos a la hostería para reponernos del insecticidio sufrido con una comida que nada tiene que envidiarle a los manjares que servía el propio Paulino Pagani. Tal como contaba Haroldo, nosotros también abrimos los dientes del tenedor para cargar más tallarines en cada corto viaje a la boca.”Del semáforo me llevo de recuerdo una planilla donde consta que el río crece, que el cielo está despejado, que la visibilidad es de 10 km, que el viento tiene una intensidad N 6 y sopla OS, todo lo cual me llena de un humor vagabundo y como otras veces me pregunto por qué mierda la vida me trajo hasta aquí por una escollera averiada, sobre recuerdos y sombras, y no como a ellos, por qué no soy ellos, igual de pobre y argentino pero en el vagante oficio de bien venir o despedir barcos de gran porte.

Desde estas líneas ¡un abrazo quilmeño! Ya vamos a volver por el asado que nos juramos. Si un día me ven pasar a toda máquina por el medio del canal háganse a un lado y pongan una bandera amarilla bien grande que no paro hasta el culo del mundo…”La tarde, irrespetuosa, modifica el paisaje. La sombra gana pequeñas batallas y ocupa, por unas horas, territorios protegidos hasta entonces por la furia de un sol demoledor. Nosotros vamos llegando a la sombra en medio de una charla con Marcelo, que nos cuenta de unos años atrás, de la idea de refaccionar esa casa, destruida -como todo- por la puta creciente del ’40, para transformarla en una hostería. También nos acerca fotos de otra crecida, no tan puta pero bastante atorranta, por cierto, que padecieron en enero de este año, donde el agua llegó hasta los primeros escalones de la casa y la isla se transformó en una ciénaga. Habla Marcelo, y su voz de sombra es la tarde que oscurece, sobre la Escuela n°13 Monte Santiago, que cerraron hace varios años por falta de pibes y ahora sus hijos tienen que ir a estudiar a la Fanessi, enfrente, y el Municipio no tiene muchas ganas de mandarles una lancha para cruzarlos los días de tiempo fulero. Luz eléctrica, agua corriente, gas natural son palabras que se repiten entre la gente de la Paulino como quien nombra las calles de una ciudad que alguna vez les gustaría visitar, pero queda lejos. Después de recorrer las quintas costeras, de ser perseguidos por gansos ruidosos y algo agresivos, y de guardar para siempre en la cámara la imagen de un gatito blanco retozando en un embarcadero al atardecer, sabemos lo que se viene. Antes nos topamos con la casa donde paró Haroldo en su viaje a la isla, detrás de la escuela. Pero es de noche y se hace tarde y hay que volver. Ahora la isla es otra, es pura sombra y las huellas se van a dormir hasta el día siguiente. Imposible continuar. Nos vamos, con algo de pena, mientras cargamos los kayak hasta el muelle que muchas horas atrás nos recibió con un puñado de pescadores en los maderos. Ya no queda nadie. La vuelta es difícil, pero remar de noche es uno de los espectáculos más fascinantes que nos ofrece el río, tibio, calmo, silencioso. Nuestras voces, que reemplazan a los ojos, casi inútiles, rebotan en las paredes verdes de las dos islas, y las naves van derecho al fósforo de Berisso: la llama de una antorcha gigante que pertenece a la destilería, que nos marca casi a la perfección el lugar donde hay que doblar a la izquierda para rumbear hacia el club. Miramos atrás, nosotros también, una última vez, y es la boca del lobo. La oscuridad es absoluta. Cansados, atravesamos la noche. Desde estas líneas, nada más, apenas un gracias, Haroldo, por las huellas que dejaste. Acá estamos, che, siguiendo tu sombra, atrás tuyo, amigo…